日本の家庭用ラジオの歴史(無線と実験 1988年10月号)

レトロブームだそうである。アンティークのラジオが高値を呼んでいるらしい。私自身はアンティークラジオにもその値段にも興味はないが、せっかく今まで生きのびてきたラジオを、知識のないままでむやみにいじりまわし、エタイの知れないものに化けさせてしまうのだけはさけたいと思うわけである。そんなことから、日本の家庭で普及した各時代のラジオの回路を一とおり振り返ってみることにした。

1925年のラジオ放送開始当時は、鉱石式はともかく、真空管式の電源はほぼすべて電池だった。家庭用交流電源で働くものをエリミネータ一式と呼び、1930年頃に出現、形態的にもスピーカーまで一つのキャビネットにおさまるようになる(ミゼット・ラジオと称した)など、ようやく手軽に使えるものが出てきて、この頃から普及が始まった。

エリミネーターが可能になったのはそれ用の真空管が開発されたからで、まずはこのあたりのラジオ球の変遷から眺めてみょう。

ラジオ用真空管の変遷

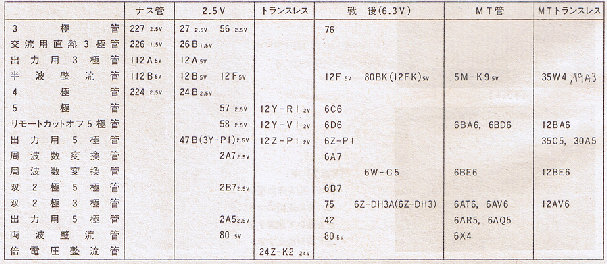

表はエリミネーターになってからの日本の家庭用ラジオに広く用いられた真空管を示すもので、おそらく9割方はこのなかに含まれるはずだ。

表はエリミネーターになってからの日本の家庭用ラジオに広く用いられた真空管を示すもので、おそらく9割方はこのなかに含まれるはずだ。

当初は3極管で高周波増幅も低周波増幅も行っていたが、エリミネーター化することによって起こるヒーターからのハムを防ぐため、ヒーターを低電圧化したのが交流用直熱管226で、その後傍熱管として生まれたのが227である。とにかく傍熱管というのはつくりにくかったらしく、RCAのラジオでも高周波増幅は226で、ハムを出しやすい検波だけに227を使っていた(1930年頃)。

これらより大電流を流せる球としてつくられたのが112A(出力0.25W)で、これからグリッドを取り去って整流用の112B(最大30mA)となる。これらはナス型管で、ダルマ型(ST管)ではそれぞれ26B、27、12A、12Bとなった。初期に普及した"並4”のシリ-ズである。

その後4極管の24Bが加わり、次いで5極管の57が生まれると24Bに取ってかわる。高周波増幅用として58も生まれている。一方27はほぼ同規格の56にかわり、直熱の26Bは使われなくなる。出力用として大形5極管の47が生まれたが、日本ではこれを外形、内容共に小型化して出力1.4Wの47Bとなった。12Bは40mAの12Fにかわっている。

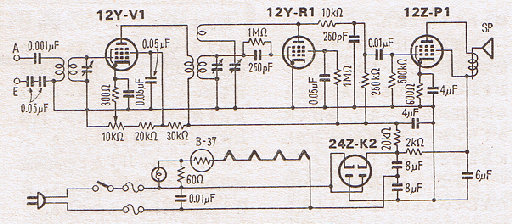

ごく限られた需要ではあったが、スーパーへテロダイン受信機用としてはコンバーター2A7、検波に双2極5極管の2B7、3Wの出力が得られる大形出力管2A5、両波整流管80(最大125mA)も存在した。戦争中は資材の節減を目的としてトランスレス化がはかられ、58相当のl2Y-V1、57相当の12Y-R1、47B相当の12Z-P1、それに倍電圧整流管24Z-K2がつくられた。ここらあたりが終戦までの姿である。

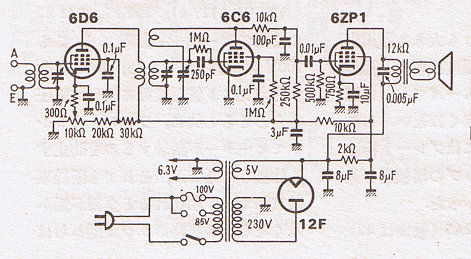

戦後は6.3V管が主流になったが、相変わらず並4もつくられたのでl2Aは息をつないでいた。58→6D6、57→6C6、47Bに対しては12Z-P1を6.3V化した6Z-Pl(出力1W)である。

スーパーヘテーダイン用には当初6A7、6B7が使用されたが、1947年、スーパーでないストレートの受信機が作られなくなってからは、コンバーターとして、メタルまたはGTの6SA7をST管にヤキ直した6W-C5、検波増幅には75の双2極部を単2極に変えた6Z-DH3が標準となり、その後6Z-DH3のトップグリッドを足部に移して6Z-DH3Aとなった。 整流管も12Fでは役不足となり、最大電流の増加をはかると共に傍熱化して80BK(75mA)が生まれた。傍熱化しただけというのもあって、それがl2FKである。出力管は6Z-P1のほか高級機には42(3W)、整流管として80も使われている。一方47Bの保守用として、6Z-Plのベースを47Bに合わせ2.5V化した3Y-Plもつくられた。

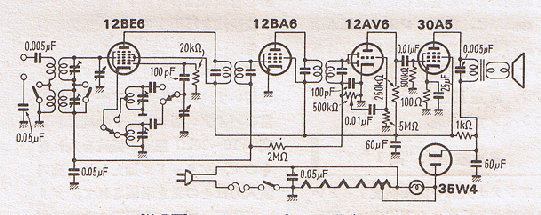

1952年頃になると工業生産も上げ潮に乗り、小型ラジオの要望もきかれるようになってきたことから、真空管も旧態然たるST管から、GTの時代を経ないでMT管に切り変わることになる。この頃にはGT管もつくられてはいたが、家庭用ラジオ球としてはほとんど採用されなかった。機種はほぼ米国の標準にならってはいたが、相変わらず半波整流の5M-K9をつくったあたりは時代錯誤のそしりを免れない。 一層の小型化や、コストダウンの要請からトランスレスのシリーズも普及し、このあたりを最後に、バトンはトランジスターヘ渡るのである。

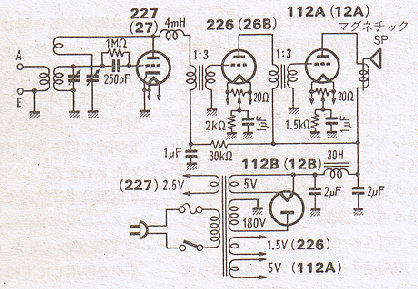

“並4”と“3ぺン”の回路

傍熱3極管27で検波、直熱の26Bとl2Aで低周波増幅をして12B整流というのが、まずは普及したラジオの標準構成、“並4”である。 使われている検波回路はグリッド検波と呼ばれる方式で、ストレート受信機では標準的なものだ。カソードを直接アースし、グリッド、カソード間に加えられた高周波入力が整流(検波)されてグリッド、カソード間に入れたグリッドリークと称する高抵抗(1〜2MΩ)に出力され、更にこれが増幅されてプレートに出てくると見ることができ、小人力でも検波出力が大きく、つまり感度がよいのである。

検波段にはきらに再生をかけていた。再生というのは,同調コイルに結合した再生コイルに検波管の出力の一部を戻し、ポジティブフィードバックをかけて、実効的にコイルのQを上げて選択度と感度をかせぐ方法で、きわめて有効に作用するのである。

フィードバック量をミゼットバリコン(豆コン)と称する30pFくらいのVCでコントロールし、発振直前になるように調節する。ポリュームコントロールは省略していて、音量は再生の調節と、同調をずらすことで行うのであった。

段間は1:3のトランスによって結合され、ここでも利得をかせいでいて、とにかくトータルの利得をあげるのに汲々としていたことがわかる。このトランスがピッチづめなどの構造で防湿処理が悪いため、しばしば断線事故を起こしていた。スピーカーはマグネチック(可動鉄片型)で、中音にピークをもち、とくに低音が出なかったから、音楽、特に洋楽には不適としても、人の声を明瞭に聴きとる目的には合致していたといえる。電源は半波整流であるうえにフィルターコンデンサーの容量が2〜4μF程度であったから、チョークコイルを併用しても相当にリップルは残っていたが、マグネチックスピーカーのおかげでそれほど気にはならなかった。

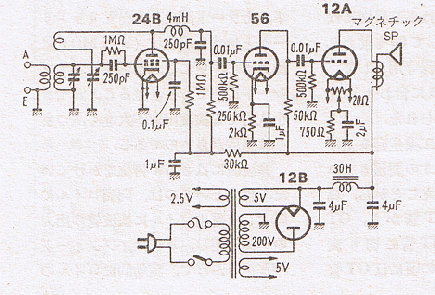

やがて4極管24Bが出現、検波に利用することによって利得は増大し、これと共にトランス結合から抵抗容量結合にかわる、並4の第二世代である。その後24Bは5極管57に、低周波増幅1段目は26Bから56に、整流管は12Fに置き換えられるなどの変遷があり、さらに戦後になると6.3V管へ変更し国民5号型などと呼ぼれた時代もあったが、ともかく15年以上もの長期にわたりつくり続けられたのである。

やがて4極管24Bが出現、検波に利用することによって利得は増大し、これと共にトランス結合から抵抗容量結合にかわる、並4の第二世代である。その後24Bは5極管57に、低周波増幅1段目は26Bから56に、整流管は12Fに置き換えられるなどの変遷があり、さらに戦後になると6.3V管へ変更し国民5号型などと呼ぼれた時代もあったが、ともかく15年以上もの長期にわたりつくり続けられたのである。

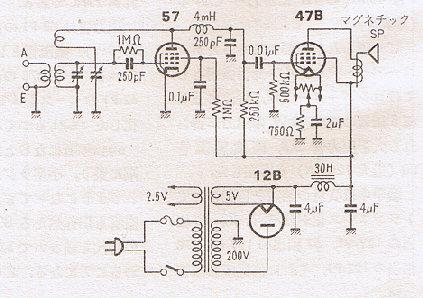

検波管が多極管になり、出力用5極管47Bが生まれると、この組み合わせで必要な利得がとれることから、並4から1段滅ってぺントード3球、略して“3ぺン”がつくられて、これも戦前おおいに普及した。

1938年に、市販ラジオの技術水準を維持するためと省資源化とをはかって、日本放送協会が規格化したラジオ、放送局型11号というのがこの3ぺンであった。

遠距離用は"高l"

アンテナ入力を直接検波するという方式では感度にも選択度にも限度があり、そのうえ再生回路が発振状態になると、この発振出力をアンテナから放射し、近所のラジオすべてに"ピー"という発振音を聴かせるという欠陥をもっていた。Γピーと泣かすな赤子とラジオ」なる標語?までとびだす始末なのだから公害もいいところである。レトロブームとやらでこの種のラジオを使おうという人は、妨害を与える可能性があることを認識しておく必要がある。

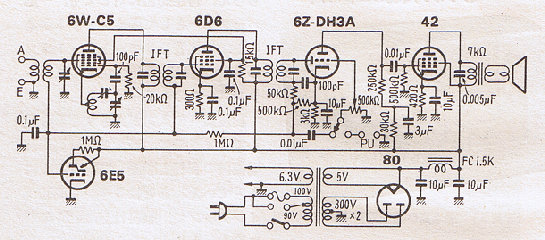

“高1”というのは検波段の前に高周波増幅1段を追加したもので、遠距離受信に威力を発揮したのはもちろん、再生妨害に対しても、一応バッファーとして働くメリットがあった。増幅管はリモートカットオフの58、戦後は6D6で、このほかトランスレスのシリーズもあった。検波段ヘの入力が大きすぎると歪んでしまうので、音量調節は高周波増幅段の利得を調節して行うようになっていた。あとは3ぺンと同じラインアップで、戦後は出力が6Z-P1に変わったくらいのものである。しかし音質本位のセットでは、プレート検波法を採用するものも見受けられた。

プレート検波ではグリッドリークは用いず、カソード、アース聞に通常のバイアス用カソード抵抗よりも高いl0〜20kΩ程度の抵抗を入れたもので、グリッドに加えられた高周波入力はそのまま増幅されて、グリッド電圧-プレート電流の非直線部分によって検波され、それが直接出力になる。グリッド検波よりも大きな最大出力が得られるが、感度は悪く、再生のかかりかたがスムーズでないなどから採用はあまり多くはない。

しかし電蓄兼用のときにはプレート検波として、ピックアップの増幅用と兼用させることが多かった。さらに出力管に2A5(戦後は42)を使い、整流は80による両波、そしてダイナミックスピーカーとの組合わせは高級品としてまかり通った。戦後マグネチックSPつきを国民2号、ダイナミックSPつきを国民4号と称したこともある。

戦後のラジオで特徴的な点は電源トランス1次側に85V位のタップが出ていることである。発電所、送電線、柱上変圧器などの容量不足から電源電圧の低下は恒常的で、80〜90Vはあたりまえ、ひどいときには60Vしかなかったりするありさま。この対策でタップ側にヒューズを挿しかえるのである。しかし電圧変動が激しく、時には100V近くにまで上昇することもあるのだから、真空管にとってはひどいことになっていたわけである。

戦時中に戻って、1940年には放送局型122および123号というのが制定され、どのメーカーのも同じデザイン、同じ価格(公定価格)で販売されることになった。

徹底的に省資源化が行われたもので、122号がトランスレスの3ぺン、123号が同じく高1である。l2Y-Vl、l2Y-Rl、l2Z-P1、24Z-K2の全部のヒーターを直列にしても100Vには達しないため、B-37と称するパラスト管を直列に入れて電圧を合わせると共に、ラッシュカレントでヒーターが断線するのを防止する仕掛けであるが、それでも断線事故は多く、1本切れると全部が働かなくなるため当時のラジオ屋からは嫌われたものである。

B電源としては24Z-K2を使って倍電圧整流としていたが、ケミコンがきわめて粗悪であったため、まともに電圧が出なかったり、あげくにケミコンがパンク、整流管が道連れになるなどとにかくトラブルメーカーラジオで、もし原形を保って今日存在しているものがあったとしたら超珍品といえるだろう。そんな代物なのに、後生たらしく戦後になっても、高1のマグネチックつきが国民1号、ダイナミックつきを3号として残してはみたものの、現実に生産したメーカーはなかったように思われる。

“5球スーパー”時代

1947年になると占領軍は、民間放送の導入をはかるため(民放の放送開始は1951年)には選択度の向上を必要とするととがわかり、スーパーヘテロダイン受信機以外の製造を禁止する。もしかしたら再生式ラジオによる妨害に業を煮やしたのかもしれない。泣く子も黙る占領軍の命令は、しかし日本のラジオの質的向上には絶大な効果を発揮した。

まず普及したのが6W-C5、6D6、6Z-DH3A、6Z-P1、80BKのシリ-ズで、高級品になると6Z-P1、8OBKがそれぞれ42、80に置き変わるものの回路的にはほとんど同じで、これに同調指示管(マジックアイ)6E5を加えたものも多くみられた。

短波を加えた2バンドのラジオもオールウェーブと称し、高級品として普及する一方で、従来の高1などの価格に近づけるため、中間周波増幅段を除いたり、コンバーターに6C6などを使ったものも現れたが、結局は性能が悪く長続きしなかった。バリコン、コイル、IFTなどの高周波部品のキットも発売されていて、自作も盛んに行われたものである。

MT管が生まれると5M-K9の半波整流、6X4の両波整流の違いはあるものの、ほぼそのままの回路で置きかわっている。その後トランスレスのシリーズができると、デザイン面でも昔の重厚長大、もしくは安っぽい木製から、プラスチックの小型なものに変わる。

かつてのヒヨワなヒーターと違って断線事故もほとんど起きなくなり、高電圧を必要としなくなったととからB電源も単に半波整流をするだけで倍電圧整流は影をひそめ、かつての局型のイメージほぼ払拭されたのであった。もっとも、テレビでは倍電圧整流が多く使われているが、パーツの品質が桁違いに向上した結果、こちらもトラブルはほとんど解消したのであった。

戻る