北海道を訪れるたびに素晴らしい自然との出会いがある。

厳しい冬を乗り越えた木々たちが一斉に芽吹き、生き物たちが踊りだす。

ほんの短い夏を思いっきり楽しむかのようにものすごいスピードで沢山の生命が動き出す。

そんな躍動感あふれる自然くさい自然が大好きだ。

北海道にはその特殊な気候、地質、地形ゆえに生き物たちもまた独特だ。

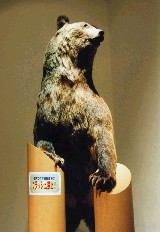

風穴という特殊な場所があるからこそ、そこに生きるエゾナキウサギ、生きるのに広大で多様な森林が必要である日本最大のキツツキ・クマゲラ、全ての生き物達の頂点に立つヒグマ。

日々の生活ではこれらの存在を感じることなどないだろう。

しかし、私達が電車に揺られているときも、雑踏の中を歩いているときも、彼らは北海道の地で森を歩き、巣づくりに励み、食べるものを探し歩いている。

知床にいくと、ヒグマの生息密度が高いということだけあり、森の中を歩くのにも緊張がはしる。

そんなに怯えなくてもというくらい私は怯えてしまう。

でも、ヒグマがこの世界のどこかにいることを思うとすごく嬉しくなる。

ヒグマという存在、ナキウサギという存在、クマゲラという存在。それらが「いる」ただそれだけで素晴らしいことなのだと思う。

北海道にはそんな生き物たちの生活があり、私を惹きつけてやまない。

生き物たちのそんないきいきとした生活をこれからも垣間見ることが出来たらと思う。

|

|

| 小清水原生花園と初秋オホーツク海 | 小清水原生花園にて |

|

|

| 原生花園の駅舎 | ノロッコ号 |

私が行ったのは9月でしたが、ちらほらとハマナスやエゾスカシユリが咲いていました。

広いオホーツク海が目の前に広がっています

原生花園駅もとても風情があって素敵な駅でした。ここでは、駅員さんの格好をさせてくれて写真を駅長さんと一緒に撮らせて頂きました。駅長さんはとても気さくな方で楽しい時を過ごせました。

今度はこの電車に乗ってみたいです。

|

|

| 能取湖 | ぽつんと鳥がたたずんでいました |

能取湖は一面真っ赤なサンゴ草が生え、圧巻です。良くみると水中に生き物もいますし、野鳥が羽を休めています。このサンゴ草は塩分のない湿地に生える一年草の植物です。9月〜10月にかけてサンゴのような色になり、ヤチサンゴ、またはアツケシソウとも呼ばれています。

|

| ヒグマの存在を知らせる知床五湖の看板 |

空が高い。緑が深い。

北海道の全てが私を感動させる要素として十分でした。

知床に着いた時の天気は雨でしたが、その雨も自然への恐れを駆り立てている感じがしました。ヒグマの生息密度が非常に高い知床。雨の日、知床五湖を散策しているとおっかなく感じます。私達が到着する前まで、ヒグマ出没のため、五湖のうち幾つかが通行禁止になっていたこともあり、更に怖さが増しました。雨が降っていると、けもののにおいも雨が降る事で湧き立つ土の香りでかき消されてしまうし、音や気配もなかなか感じる事が出来ません。

自然の中では、目、耳、鼻、手などを使っていろんなものを感じ取る力が養われるものだとつくづく思いました。

五感を使っていろんなものを知ろうとする。自然の中で、自然の中での自分の在り方も学ぶ。

そんな気がしました。

|

| 草をはむエゾシカ |

知床に行ったとき、民家の庭先にごく普通にエゾシカがいました。道路脇の草むらにもいて、こちらに警戒しつつも草を食んでいる姿がなんとも野生的でした。エゾシカは、北海道に初めて行って初めて見た野生動物だったので嬉しかったことをよく覚えています。

実際見る前は、観光客に慣れてしまって車にも近づいてきてしまうのではないかと心配していましたが、警戒の色を隠さないその姿を見て、少しほっとしてしまいました。

しかし、地元ではシカによる食害が問題にもなっており、手放しで「シカだ〜」と喜んでいることも出来ないのが実情です。観光で行く際は、その土地のことも少し調べていくことが必要かもしれませんね。

知床五湖に行く前にビジターセンターへ行き、知床について情報を得に行きました。しかし、ビジターセンターにおいてあった、写真家の星野道夫さんがカムチャッカでクマに襲われた時の出来事を書いた本を読んだり、ヒグマの習性について説明しているパネルを見て、だんだん知床五湖を散策すること自体が怖くなってきてしまいました。

わざわざ見なければ良いものを、と思われるかもしれませんが、私はまずビジターセンターなどによってこれから向かう場所の情報を得たり下調べをしていくことが好きです。

事前に情報を得て何かを見ると、何も情報を持たないで見るよりも、いろいろ意識を向けて見ることにつながりずっとずっと面白い発見ができるからです。

ビジターセンターでは、シカの屍骸等の周りにはヒグマがいることもあるので、不用意に近づかないこと、とかヒグマに襲われた際にとられた所持品は決して取り返したりしないこと、などを知りました。どれもヒグマの執念深さを訴えているものです。初めて知ったので、大変勉強になりました。

それにしても、ヒグマの存在を恐れたり、クマゲラの存在を心のどこかで気にしながら生活をする事なんて、普段都心で生活をしていてはありえないことです。だからとても貴重なことだと思いました。

東京で時に追われて過ごしているときも、同じ空の下ではヒグマが森を歩いている。そんな同じ空気を感じられたことは、何事にも変えがたいことなのかもしれません。

|

| ヒカリゴケ

(三脚を持たなかったので手ブレで見辛くてごめんなさい。) |

羅臼にヒカリゴケが見られる場所がありました。ヒカリゴケはヨーロッパやシベリアなど北半球の寒帯・亜寒帯に広く分布するもので、1cmにも満たないコケです。

ヒカリゴケは親細胞である胞子体と子細胞である原糸体からなっており、萌黄色に輝いて見えるのは原糸体のレンズ状細胞に入った光が、その奥にある葉緑体にあたり屈折反射しているためだそうです。

そのため、ヒカリゴケは常に光源を背にして観察しなければ光っているのが見えないので、ここ、羅臼のヒカリゴケもあちこち動いて確認しました。

写真では三脚を持っていなかったので、手ブレで上手く撮影できませんでした。次は三脚を持っていかないと!

知床から阿寒に向かう途中で野付半島に立ち寄ることにしました。野付半島は知床半島と根室半島の丁度真ん中に位置する細長く突出した半島です。この半島は、長い年月をかけて潮の流れによって運ばれた砂嘴が堆積して出来たものです。

知床から阿寒に向かう途中で野付半島に立ち寄ることにしました。野付半島は知床半島と根室半島の丁度真ん中に位置する細長く突出した半島です。この半島は、長い年月をかけて潮の流れによって運ばれた砂嘴が堆積して出来たものです。

野付半島の付け根から先端までまっすぐに伸びた道があり、まるで飛行機の滑走路のようです。本当は軽く弧を描いているのですけれども。そして、右を見ても左を見ても海なので何だか不思議な感じがします。この道の周りや先端にある野付半島原生花園では6月頃から9月頃まで色とりどりの花が咲くことで有名です。また、野付半島といえば、ホタテや北海シマエビを思い出す方も多いでしょう。

|

|

|

|

この野付半島の長い長い道の途中にトドワラやナラワラが現れ、幻想的な風景を作り出しています。トドワラ、ナラワラとはそれぞれ“トドマツ、ダケカンバの墓場”、“ミズナラの墓場”という意味で、木々が海水で浸食され、さらに風化し、立ち枯れたまま林をつくっている様子をいいます。このことからも野付半島には昔、森林が成立していたことわかりますね。ぱっと見るだけでは、かつて森林だった跡とは思えないほどです。真っ白になって倒れている木々が寂しさを醸し出していますが、周りには花々が咲きほこっていて、その様子は何故だか良く合います。

ちなみに原生花園にあるレストランでサケを使ったチャーハンを食べたのですが、ものすごく美味しかったです!素朴だけど病みつきになり、また行って食べたい!! 野付半島で見られた花々→

|

|

| エゾシカのパネル | ヒグマの剥製 |

阿寒湖畔にある阿寒湖ビジターセンターは展示がわかりやすく整理してありました。

まず、ヒグマの立ち上がった剥製が置かれていて、その大きさにびっくりしました。また、北海道のように一見、素晴らしい自然があっても棲み処を追われているイトウという魚についても知ることが出来ました。

それから、阿寒湖の周りにある幾つかの湖の名前の由来、特徴、生物相などもまとめてありましたし生態展示も興味深く見ることが出来ました。マリモの保全、研究を行う研究室もありました。そこには球状ではないマリモが数種類展示してありました。

また、私が北海道へ行ったら常に意識して見てしまうクマゲラは、展示によると、この阿寒湖畔の森にも10番ほどいるようです。でも、1番で300haもの広大な森の縄張りが必要なクマゲラに会える確率は相当低いです。会えたら相当ラッキーなことなのかもしれません。

|

| シロハラゴジュウカラ |

朝、ビジターセンターの周りの森の中を散策してみました。ビジターセンターの案内地図にクマゲラの採餌痕が見られるところがあるというので、是非見てみたいですし、クマゲラにも運がよければ会えるかもしれないので楽しみに行きました。

クマゲラには出会えなかったものの、採餌痕も見られましたし木の凍裂のあとも見ました。また、周囲は温泉も湧いていてボッケという地面からボコボコと泥火山が噴出する現象も見ることが出来ました。ボッケとはアイヌ語で「煮えたぎるところ」の意味。

しばらく行くと足湯があり、朝の散歩を楽しんでいる人たちで賑わっていて私も混ざって入ってみました。少し肌寒い日だったので、足をお湯に浸すと体中がホコホコと温まり、こんなにひっそりとあるけれど地元の方の計らいが嬉しく感じました。

散策途中にはエゾリス、シロハラゴジュウカラなどを見かけました。

マリモはそもそもシオグサ科の緑藻類。阿寒湖で札幌農学校(現在の北大農学部)の学生が発見し、1898年に学会誌に発表しました。現在は絶滅の恐れがあるとして国の特別天然記念物に指定されています。

そのマリモについて知るのに、阿寒湖に点在する島の一つ、チュウルイ島にあるマリモ展示観察センターがあります、そこへは船で行きます。

センターでは阿寒湖の湖底に生息しているマリモの生態展示やマリモの不思議について図によってわかりやすく解説されていました。

それでも形成される仕組みについては未だ解明されてないことも多いそうです。

私はマリモといえば真ん丸のものだと思っていましたが、それは世界的に見れば大変珍しいものだそうです。他のマリモはといえば、ただもやもやと水中を漂っているようなものなどがあり、その展示も興味深かったです。

阿寒湖の周りにはアイヌ民芸品を扱う店が多く立ち並んでいます。

『ニポポ』という木彫りの人形が沢山あるのですが店によって顔が異なるので見ていて楽しかったです。

ニポポはアイヌ語で幸福の守り神という意味があるそうで、身代わりになって守ってくれるという言い伝えがあります。こういうアイヌの伝統には自然を巧みに利用し、自然と共に生きてきた知恵がいっぱいつまっていることを感じます。

そういった文化を学ぶことは今の時代に大変重要なことなのではないでしょうか。私も学んでみたくなりました。

|

| 十勝連山 |

北海道のクマゲラの研究の第一人者である有澤先生に森を案内していただくことに。

ずっと憧れていただけあって先生にもクマゲラにも会えることに大感激!

そもそも有澤先生の本を読んでからすっかりその自然の描写に魅せられて、感想文ならぬファンレターを出したのがきっかけで、ずっとお会いしたかったので、お会いできることになってからはそわそわソワソワ、お会いする前日の夜は眠れないくらいで、大変でした!

|

| エゾマツ稚苗 |

クマゲラがいるという森を案内していただいている時に、エゾマツの倒木更新についての話を伺いました。

エゾマツの稚苗は土壌の菌に弱く、更に陽性植物なので周りがササや大木が生い茂る森の中ではなかなか育つことが出来ません。そこで、エゾマツが長い歳月の中で身に付けたことが「倒木」という寝床、いわばゆりかごのような場所の上で成長するという技。

身に付けた技というより、自然の中で取捨選択され淘汰されるという、ごく自然な生命の流れなのでしょう。その倒木更新。そこでなら、倒木に生えた苔が土壌菌から守ってくれるほか、霜害や凍害からも守ってくれるので成長することができるのです。

その話を聞き、そして実際に見て、エゾマツがもつその性質ゆえの生き残り作戦に目からうろこでした。実際見ると、倒木の上に一列にエゾマツの稚苗が整列していてそれがまた妙におかしい光景なのですが、倒木更新の話を聞くと納得です。

植物の世界、生き物の世界は本当に緻密で、そしてお互いがお互いに関わりをもちながら生きており微妙なバランスで成り立っていることをひしひしと感じました。

|

|

| クマゲラの営巣木 | クマゲラ (photo by Nasu> |

先生の案内で、クマゲラの巣穴のある木の近くに辿り着きました。

最初、何の音沙汰もないトドマツのこの巣穴の前でしばしじっと待つことに。

6月あたま、この時期、クマゲラは子育ての時期で警戒心がもっとも強いということで、私達がうろつくことで子育て放棄をしないか心配でした。この森のクマゲラと顔なじみの先生とは違い、新参者の私達は静かに静かにクマゲラの登場を待ちました。すると、いつもならコロコロコロコロ…と鳴きながら巣に戻ってくるクマゲラだが、警戒してか音もなくス〜ッと近くの木に飛んできました。そして、様子を伺いつつ、ちょっとすると巣穴に滑り込むように入っていきました。あっという間の出来事で、ただただじっと見つめることしか出来ませんでしたが、とても感動的な初めてのクマゲラとの出会いでした。

クマゲラはきっと顔なじみの先生が一緒だから許してくれたのでしょう。新参者の私の前に現れてくれた事に感謝しつつ、巣の中ではどのようになっているのかを想像しながらしばらくその場に佇み、余韻に浸っていました。クマゲラに思いを馳せながら同じ森にいるその時間もまた私にとっては、とっても贅沢で有意義な時間に感じられました。

その後も歩いていると、時々クマゲラが飛んでいるようで、コロコロコロコロ・・・という声が近づき遠ざかっていくのが何度か聞こえました。その声を聞くだけで胸がどきどきしました。この広い森のどこかにクマゲラがいる、ただそう思うだけで何だかほっとするようなわくわくするような気持ちにさせられます。そういうどきどきする森で皆さんもいろいろなものを見つけてみてはいかがでしょうか。そして、クマゲラや沢山の生き物がいる自然を見て、何かを感じて、考えて、大切にしていく気持ちをもつきっかけとなればこれ以上嬉しいことはありません。

クマゲラについて >>

|

|

| 生き物たちの気配を沢山感じる森の入り口 | 森の中を散策 |

|

|

| シロバナエンレイソウ |

付近を散策。森を案内していただきました。

小川が流れ、倒木更新ではない力強いエゾマツを眺めたり、エゾマツの一年間の成長量を観察したり沢山のお話を聞くことが出来ました。

周りにはツワブキやエンレイソウがあちらこちらに咲いていて気持ちが和みます。

クマゲラの巣穴の前でクマゲラがやってくるのを待っている間や散策中にも有澤先生から様々なお話を聞くことができ、北海道の森にますます関心をもちました。

一人で森を歩いていても素通りしてしまって気付かなかったことも、森のことを良く知っている方と歩くととても充実したものになると思います。最後に思ったのは、有澤先生にお会いして緊張したこととクマゲラの森を歩くことが出来て感動してしまい、写真を撮るという思考がほとんど無かったということです。これからは記録にもしっかりと残しておかないといけませんね。

北海道最高峰の旭岳、標高2290m。旭岳を主峰とする2000m級の山々の総称を大雪山連峰といいます。

大雪山連峰は大きな峰が約3万年前に噴火をしてカルデラを作り、旭岳、黒岳、凌雲岳、赤岳等々の山が出来ました。

旭岳にはじめて行った時は、まず旭岳ビジターセンターへ行きました。その後、姿見の池周辺を散策しました。6月に行ったのですがまだまだうすら寒く雪も大分残ってます。麓もひんやりとしていて、富良野など平野の方とは大分温度が異なります。旭岳の麓には「クマゲラコース」「コマクサコース」などといったちょっとした散策路があります。クマゲラコースというからにはクマゲラの巣でもあるのでしょうか。私は飛んでいる姿も見ることが出来ませんでしたが、なんとなくワクワクさせる名前の道です。

|

|

|

| 姿見の池 | メアカンキンバイ | コエゾツガザクラ |

|

|

| キバナシャクナゲ | ミネズオウ |

姿見の池付近は高山植物が広がり、本州では3000m級の山にしかないような植物を見ることができる。6月頃に行った時は、キバナシャクナゲ、エゾノツガザクラ、チングルマなどがちらほらと咲いていました。

池も凍っておりまだまだ雪も残っていたので咲いている花の種類は少なかったのですが、それでもチングルマの大群生が大変美しく、思わずチングルマをくわえたナキウサギの姿を求め、目を良く凝らして探してしまいました。

|

| 旭岳の噴煙口 |

旭岳は火山であり、最後の噴火は約600年前と考えられています。その噴火の際に写真のような火口ができました。姿見の池から少し上にある地獄谷と呼ばれているその噴煙口からは今も黄色いガスがシューと音を立てながら噴出していました。

今まで見た沢山の山の中でも、私は特に旭岳や十勝岳に力強さをひしひしと感じられるのですが、それはこうして今でも大地が生きていることを感じられるからなのかもしれません。

そして、長く厳しい冬が内包する山の豊かさに何よりも自然の力強さを感じているのかもしれません。