石垣島

石垣島

|

| 石垣空港 |

西表島旅行の初日は石垣島に一泊して、翌日早朝に西表島へ向かうことにしました。

石垣島に着いたときの感想は空が近い!そんなことがあるはずはないのですが、じりじりと照りつける太陽に夏らしいモクモクとした雲がとても近くに感じられました。

まず、宿へ行くためにタクシーを使ったのですが、タクシーの運転手さんがとても話好き、そして冗談好きでまじめに聞いているとどれが本当かわからなくなってしまうくらい冗談が飛び出してました。

でも、そのおじさんが話していたことでなるほどと思ったのは、「島は良いところだよ、島ではわざわざお金をかけて遊ばないで、海にもぐったりその辺の山に登って自分なりに遊ぶといいサー、昔は自分たちでなんとか遊びを見つけ出して、魚を採ったり虫を採ったりして食べたりしたもんサー、それが楽しいんだよ」ということでした。

確かに、自分なりにやりくりして遊んで得られるものは大きいだろうな、と思いました。到着してすぐに島の人の人柄にちょっと触れた気がした出来事でした。

|

|

| モリーナ | 八重山そば |

沖縄でいう「そば」とは沖縄そば(八重山そば)のことで、沖縄初の私はお店でそばという文字を見たときは、「?」でした。

初めての八重山そばはとてもおいしくてすっかりはまってしまいました。沖縄通の人曰く、お店によってスープやめんが違うとのことで、あちこち行って食べ歩いてみたら面白そうだなと思いました。

石垣島では有名なお店がいくつかあるようですが、ガイドなどを見ずに、出来るだけ地元に密着した食堂的なところに入ってみました。そして『モリーナ』というお店に入ったのですが、安くておいしくてお店の人が元気いっぱいでお客さんも地元の人が集まったという感じで、なんとも居心地の良いお店でした。そこで、沖縄の「そば」を思わずパチリ。→

|

| 川平湾 |

石垣島は少ししか観光していませんが、川平湾が一番印象に残っています。とにかく美しい!“白い砂浜、青い海”というのはこのことか、と感動してしまいました。

私が行った時は、人も少なくとにかく静かで、こういった入り江が残っていることに嬉しく思いました。

美しくてついつい海に入ってしまいそうですが、穏やかに見える海面とは裏腹に、潮流が早いようで遊泳禁止になっていました。人がたやすく入れないからこそ綺麗なのかもしれませんね。

ここでは、黒真珠の養殖がされていて、隣接している建物で黒真珠について知ることができます。そもそも真珠というのは、なんとも不思議な仕組みで出来ているものです。いろいろ知りたくなりました。

ここには吹通川が流れていて、この周りにヒルギが群生しています。ここの特徴は、隆起したサンゴ礁の上に土が堆積してデルタ地形になり、そこへヒルギが群生している点です。群生している多くはヤエヤマヒルギでした。

ここには吹通川が流れていて、この周りにヒルギが群生しています。ここの特徴は、隆起したサンゴ礁の上に土が堆積してデルタ地形になり、そこへヒルギが群生している点です。群生している多くはヤエヤマヒルギでした。

私が丁度着いたときには川の上流から、カヤックでのんびりと下ってくる人たちがいました。マングローブ林の間をぬって下るカヤックはとても楽しそうでした。この川辺に下りるとそこには綺麗な貝が沢山あり、夢中で拾っていると綺麗な巻貝には必ずといって良いほどヤドカリが棲んでいました。2mmくらいのピンク色をした巻貝にもヤドカリがいたのには、なんとも微笑ましく写真を撮ってしまいました。

|

| 平久保崎 |

石垣島の最北端、平久保崎に行ってきました。ここは釣りのポイントや夕日を見るポイントとして人気です。よく晴れた日には多良間島を見ることができます。

この岬の手前に耕地があるのですが、そこにシロハラクイナが道路をひょこひょこと歩いていて、車を運転する時は要注意です。近づいてもなかなか逃げず、走り出しても遅いのでシロハラクイナは車に轢かれる率が非常に高いのです。じっくり見ると結構ひょうきんな顔をしているので、道端で出あった際にはその姿をのんびりと観察しながらやり過ごしてあげてください。島はのんびり急がず、です。岬には灯台があり写真を撮る人でいっぱいでした。

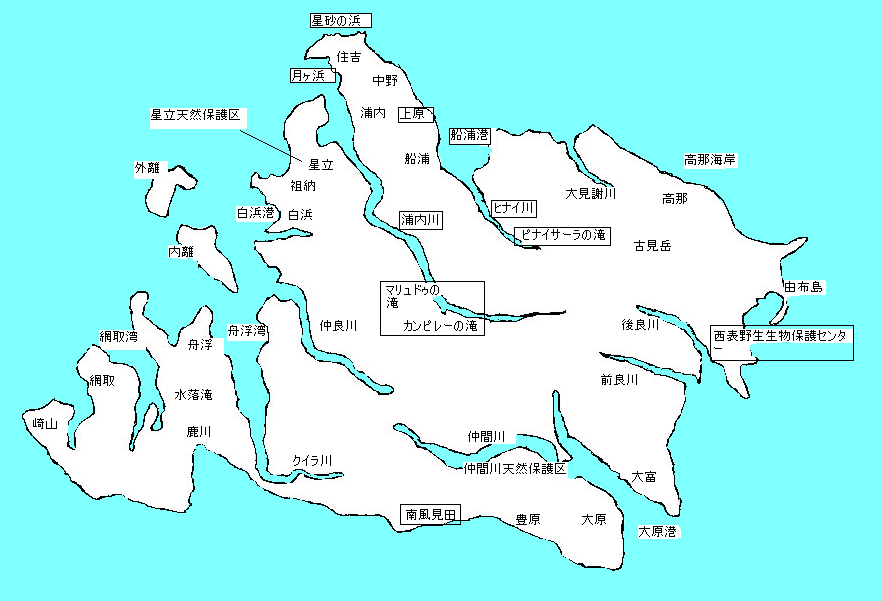

西表島

西表島

|

| 船浦港にて |

|

|

| 西表島へ運んでくれる船・あんえい号 | 石垣島へ向けて方向転換するあんえい号 |

石垣島から朝一番の船に乗り西表島へ行きました。

これがまた、とてもすさまじい音をたててすさまじいスピードの船で何故か大笑いしてしまいました。船酔いされる方は、早めに船乗り場へ行き室内に乗船した方が良いと思います。船旅が好きな私は、後方の窓だけで囲われていて海風を感じられる席にいましたがジェットコースターに乗っているようでした。

西表島への荷物もこの船で運ぶのかトマトなどの野菜が入った箱と共に揺られ約40分。西表島が見えてきました。こんもりとした森から白い髭のような滝が流れ落ちているのが見え、わくわく感を誘います。そして船浦に到着。

|

|

| 星の砂海岸 | 星の砂 |

|

|

| 海の中の魚 (使い捨ての水中カメラで撮ったものなので 見苦しくてすみません) |

カクレクマノミ |

西表島の海を目の前にしたらまずは海に入りたくなり、海へ!

アダンの生えるこの海岸は星の砂で有名で、浜や海底にも星の形をした砂のようなものが。実はこの星砂。砂ではなく有孔虫のバキュロジプシナというサンゴの遺骸で、このことを聞くとちょっとひいてしまうかもしれませんね。でも、やはり綺麗な星の形をしている物を見つけるとすごく嬉しくなってしまうものです。

ツノダシやオヤビッチャを追いかけているうちにイソギンチャクの繁茂しているところを見つけました。すると、中からニモならぬカクレクマノミが!!水中で、「ニモだ〜〜!」と叫んでしまいました!白と橙色のはっきりとしたストライプに黒いふちどり。五人家族のようで、後日、またクマノミ一家のところへ行っても大小あわせて五匹がイソギンチャクから顔を覗かせたり出たり入ったりしています。その様子が、とっても可愛くて、そして、このイソギンチャクがお気に入りなのだな〜、と微笑ましく思いました。

シュノーケリングをしながら、海底のサンゴや魚たちを見るのはもちろん、貝や星の砂を見て楽しみました。ちょっと離れたところへ行くと生きた星の砂(バキュロジプシナ)が見られるというので探しては見たのですが見つけられませんでした。

また、西表島に4年前に来たことがある人が言うには、星の砂海岸のサンゴが随分白化してしまっている、

とのことでした。

いわれてみれば、鮮やかな色をしたサンゴは少なく、白っぽいポソポソとした印象です。一見、豊かな自然も、中身を良く見ると大分変わってきてしまっているようです。早く何とかしないといけないですね。一人ひとりは何から始めたらよいのでしょうか。海に潜りながらいろいろなことを考えてしまいました。

|

| 月が浜 |

きれいな弓なりの浜がずっとのびている海岸。私が行ったときは人も少なく、静かな浜辺でした。

あまりにも美しく夢のような浜なので写真を撮ったり散策していると、近くにニラカナイというリゾートホテルがありました。白い壁にレンガ色の屋根。とても綺麗でリゾートホテルという感じなのですが近くの道路には建設反対の看板が、建設された今もなお掲げられいました。

意識してよく見て見るとお土産屋等の中にはニラカナイの宿泊者は入店不可の張り紙をしている店もあります。このリゾートホテルの建設時に何かあったのでしょう。

もっともこんなに美しい浜に「楽園」という意味をもつリゾートホテルをわざわざ造らなくても、そもそもこの場所自体が楽園のように美しいのに、とふと思ってしまいました。

何故、このように大反対が起きるようになったのか調べようと思いますが、あのお土産屋さんのように意思表示をすることは大切だなと思いました。

ニライカナイについて

>>

|

| アダン |

ピナイサーラの滝を目指し、カヤックでヒナイ川を上っていきました。

初めてカヤックを漕ぐということでとても緊張して、止まりたいのに止まれなかったり、方向転換したいのになかなか出来なかったりして最初は慌てていましたが、この日は晴れ渡り、川の流れも穏やかだったので徐々に慣れ、快適になってきました。

マングローブが川に覆いかぶさるように生えているところに近づいてみたり、ヒメシオマネキの大群がいる浜辺で観察したり。カヤックやカヌーは車で駆け回るのと違い、ゆっくりと自然を眺めることが出来ます。しかも自然の流れに身をまかせてめぐる旅なので、いつも気が付かなかった風や水や葉の音、森のにおいなどを感じ取ることが出来ます。五感が発達しますね。

|

|

| マングローブ林 | オヒルギの花 |

西表島に行ったら必ず目に入るマングローブ。日本にはマングローブが7種類あります。

マングローブとは熱帯・亜熱帯地域の汽水域に生える木の総称です。

さて、みなさんは日本のマングローブ7種類の名前を挙げることが出来ますか?

マングローブの名前や姿を少し予習して西表島へ行くと、知らないで行くよりもっと楽しいと思いますよ!人と会うとき、その人の名前を知っていた方が一段と親密になれるように、植物や生き物達の名前などをちょっと知っておくだけでも、そこから由来や背景を知るきっかけが出来たりして数倍楽しいと私は思うのです。

さて、正解のマングローブ7種の名前は、オヒルギ、メヒルギ、ヤエヤマヒルギ、ヒルギダマシ、ヒルギモドキ、マヤプシキ、ニッパヤシでした!

それから、マングローブ林の中にはシレナシジミというシジミがいます。

人の手ぐらいの大きさのものもあり、良く食べるお味噌汁の中のシジミを思い浮かべるとびっくりします!

このシレナシジミ、だしが良く出てとっても美味しいそうです。他にも、ノコギリガザミの美味しさは有名ですね。一度だけ、夕飯にノコガリガザミのお味噌汁を頂きましたが本当に美味しくて、身の部分も多くて満足な一品でした。

また、このシレナシジミには水を浄化する作用があるそうです。ひとつでお風呂100杯分の水を浄化するといわれています。ものすごい力です。食べるのも良いけれど、こうした生き物たちが暮らす豊かなマングローブ林をいつまでも残していくために、見るだけにしてとっておくことも大事な選択肢だと思いました。

|

マングローブやアダンの林の間をぬうように流れる川を、自分自身が入っていけること自体が不思議な感覚でした。漕ぐのをやめて水面に漂っていると、こんなことをいうとおこがましいことなのかもしれませんが、自然の中に自分は間違いなく存在しているのだなぁ、と感じました。

空を見上げてみると、夏らしい雲が真っ青な空に映え、周りを見渡すと緑濃い林があり、日本で一番大きなチョウのオオゴマダラがふわりふわりと飛び、川の中をのぞくと大きな魚が沢山泳いでいる、そのような南の自然を目に焼き付けるように、じっくりゆっくりと堪能しました。

ヒナイ川の上流にピナイサーラの滝があります。ピナイサーラの滝は西表島の中でも人気の場所で、カヤックやカヌーで川の上流を目指しアクセスする方法と干潮時に徒歩で行く方法等々があります。また、滝壷へ行く人と滝の上を目指す人がいます。晴れた日に滝の上から眺める景色は最高だそうです。

ヒナイ川の上流にピナイサーラの滝があります。ピナイサーラの滝は西表島の中でも人気の場所で、カヤックやカヌーで川の上流を目指しアクセスする方法と干潮時に徒歩で行く方法等々があります。また、滝壷へ行く人と滝の上を目指す人がいます。晴れた日に滝の上から眺める景色は最高だそうです。

私は、滝壷でゆっくりと過ごすコースにしました。滝へは、途中でカヤックを降りて、木に結び付けて、山道を行きます。カヤックを置いていく場所には、沢山の人が滝へ向かっているのか、色とりどりのカヌーやカヤックが係留してありました。

写真の通り、急な山道を登っていくのですが、ほんの20分ほどですし、途中でサキシマスオウの大木を見たり、傷がつくと血のような樹液を出すアカギを見ながら行くのであっという間に滝の音が聞こえてきます。

|

|

| ピナイサーラの滝 | 滝壷で泳げます! |

ゴーゴーと音をたてて流れ落ちる男らしいその滝は、落差80mもあり、沖縄県下で一番大きい滝です。ピナイサーラの名前の由来は、ピナイは「白い髭」、サーラは「滝」という意味で白い髭のような滝を意味します。

水量が豊富で写真を撮ってもあまりよくみえませんが滝壷で泳ぐ人、滝に近づく人など、みんな思い思いに過ごし、そのあとお昼ご飯を食べました。その後また、山道を戻りカヤックでもときた道を戻りました。

|

|

| 浦内川 | 看板前にて |

浦内川に行くと、遊覧船に乗り軍艦岩のある船着場まで運んでくれます。その間、河畔に生えている植物の名前などを解説してくれます。ヒカゲヘゴ(ヘゴ科のシダ植物)の新芽を島の人は食べたり、タカワラビ(タカワラビ科)という背の高い植物は島ワラビといわれており、美味しいという話も聞きました。

また、石垣島の居酒屋でシマオオタニワタリのサラダを食べましたが、山菜のコゴミのような味で、また少しヌメリがある感じがして美味しかったです。

島の人の食文化をもっと知りたいと思いました。

|

|

|

| コウトウシュカイドウ | ヒカゲヘゴ | シマオオタニワタリ シマオオタニワタリのサラダ >> |

|

|

| マリュドゥの滝の看板 | マリュドゥの滝に向かう途中で望むことが出来る景色 |

|

|

| マリュドゥの滝 | カンピレーの滝 |

まずは、軍艦岩から山道を40分ほど行ったマリュドゥの滝を目指します。

道の途中で、キシノウエトカゲ、キノボリトカゲ、イシガキトカゲを沢山見かけました。歩くたびに、カサカサと素早く木や葉の陰に隠れるのですが、長い尾が目立つキノボリトカゲの姿を見つけては嬉しくなってしまいました。

ミカドアゲハ、アオスジアゲハも良く舞っていて、水辺の近くではアオスジアゲハが吸水している姿を良く見かけました。

また、日本で一番大きなドングリ、オキナワウラジロガシの実が落ちていて初めて目にするその大きさに驚きました。森では見たことのない、いろいろな実が落ちており、地面をただ見ているだけでも本当にウキウキしてきます。森にはいろんな宝物があります。それは、宝物を宝物と思える人にだけ見つかります。日本一大きいナントカ、食べてみると非常に美味なナントカ、西表島にしかないナントカなどなど・・・。その宝物を見つけるには、先を急ぐばかりではなく、のんびりと上下左右見ながら五感をフルに使って森歩きすると見つけられるのではないでしょうか。そして、見つけたとき、そこの自然は自分にとって特別なものとなるのではないでしょうか。

マリュドゥの滝は落差20m。2段になっているのが特徴です。

名前の由来は、マリュは「丸い」、ドゥは「淀み」で丸い淀みのある滝を意味しています。

マリュドゥの滝から約5分ほど上流へ行くとカンピレーの滝が見えてきます。カンピレーの滝は幅50m、長さ200mの滝。意味は「神が座る場所」という意味です。その意味からもわかるように平たい感じの滝ですが、水量があるとなんとも雰囲気のある滝です。

周囲には、長い年月をかけて水によって岩盤が削られた丸いポットホールが沢山あります。その中を覗いてみると、テナガエビやヒメアマガエルのオタマジャクシがいました。カンピレーの滝の先には西表島縦断の始発点があります。

西表島周回道路の南の終点です。2kmも続く浜で、良く晴れた日には波照間島を遠くに眺めることが出来ます。

西表島周回道路の南の終点です。2kmも続く浜で、良く晴れた日には波照間島を遠くに眺めることが出来ます。

砂浜の東隅には『忘勿石の碑』があります。これは、第二次世界大戦末期、波照間島の住民がマラリアが流行っていたこの西表島・南風見田の浜に強制的に連れてこられ、マラリアで苦しみながら沢山の人が亡くなった歴史があり、その人々を悼むためにつくられたものです。悲しい歴史をもつこの浜は、砂が白く大変美しかったのが印象的でした。

近くにはキャンプ場があります。集落から結構離れているので、食料などを買い込んでここで、長期間のんびりと過ごしてみるのも良いかもしれませんね。

|

|

島の東部にあるこのセンターでは、その名の通り、野生生物の保護、繁殖、調査、研究等を行っています。

そこでは、西表島の成り立ちや西表の動植物、危険な生き物、そして全島で約100頭しかいないイリオモテヤマネコ(国内希少野生動植物種に指定)についても知ることが出来ます。

イリオモテヤマネコの研究ではモニターによる調査を行っていて、イリオモテヤマネコばかりではなくカンムリワシなど他の生き物たちがモニターを覗き込んだりしていて、その表情が面白かったです。

それから、イリオモテヤマネコが交通事故にあった場所をマークしているパネルがあり、かなり多くが交通事故で死んでいっているのがわかります。事故多発地帯にはゼブラゾーンといって道路に縞々・ガタガタのラインがひかれて、車の速度を落とすよう促す工夫がされています。

ゼブラゾーンを通ると、速度を落とさなくては!、と思うと同時に、ここはヤマネコがよく現れるのだな、と感慨にふけってしまいました。

イリオモテヤマネコの死因は、交通事故のほかに何があると思いますか?

すぐ思い浮かぶものに生息地の減少があると思います。そのほかには、イエネコ、ノラネコのもたらすネコエイズウィルスなどの伝染病感染があります。自分の家で飼っているネコがそのような事態をひき起こしているとは思ってもみないのではないのでしょうか。イリオモテヤマネコだけではなく対馬のツシマヤマネコも同じ境遇にあるとのことで、どのように人間はかかわっていけば良いのか、真剣に考えなければいけない、と身につまされました。

西表島を訪れたら、まずここで西表について学んでから西表の自然を見てみてはいかがでしょうか。より西表島が面白くなると思いますよ。

ここもまた人から聞いて、お昼に行ったお店です。

ここもまた人から聞いて、お昼に行ったお店です。

ここは、ボリュームも結構あって、比較的安い上に、家庭的な味が楽しめました。料理以外にもいろいろあるようですが、私が感激したのはパイナップルやバナナ、グァバなどの果物のジュースです。絞りたてで生の味そのもののジュースが大きいグラスになみなみと注がれて入っていて、その上、値段が400円前後と嬉しい価格。東京でこのように美味しいジュースをこの値段で飲むのはありえないと思います。全種類飲んでみたいほどの美味しさで、とってもおすすめです!機会があれば是非どうぞ。

しょうとく庵は、私がお世話になっていたカンピラ荘の2軒隣の貝細工を扱ったお店です。ここでは一つ一つ手作りで、使用される貝もしょうとく庵さんが見つけてきたものもあるそうです。ここに辻口さんという方がいらっしゃるのですが、その方がとても西表島の自然に詳しく、私はいろいろな情報をここで教えていただきました。上記のカンムリワシの話もこの方に教えていただきました。

ここでは、沢山のガラスや木の実などのビーズやパーツでストラップやネックレスやブレスレットを自分で作成する事ができます。店頭ではブレスレットなどを購入することも出来ます。

私はここでブレスレットを作成することにしました。ここのお店の素敵なところは、陶器のパーツが手作りだったり木の実のパーツが西表島のものですし、それらを通す紐もまた西表島にある植物で染めたものです。手作りで世界に二つとないアクセサリーはよくありますが、さらに工房ながやでは西表島らしいお土産を作ることが出来ますよ!

海岸に行くと必ずしてしまうことがあります。貝や実を拾うことです。青くて美しい海に見とれつつも、目線は、足下もせわしなく見ていて、おそらく傍から見ると落ち着きない動きかもしれません(^^;)。

海岸に行くと必ずしてしまうことがあります。貝や実を拾うことです。青くて美しい海に見とれつつも、目線は、足下もせわしなく見ていて、おそらく傍から見ると落ち着きない動きかもしれません(^^;)。

それでもなお飽きずに拾ったり眺めたりしているのは、そのものにいろんなメッセージや物語が含まれているからだと思います。海辺に落ちているタネは川を経て流れ着いたものかもしれないし、はるばるどこかから海を渡って漂着したものかもしれません。その間には、いろいろな出来事があり、また、タネの形や質により、どういう種子散布をするものなのかなど、いろいろなことに思いをはせることが出来ます。

そういった「海辺の拾い歩き」をビーチコーミングといって、本やネットで調べてみると多くの方がタネや貝を拾っては集めていらっしゃいます。そして、貝の名前やタネの散布方法、他の生き物との関わりまで研究されていたりするので、拾って小瓶に入れたりラベルを貼って整理した後にそれらについて調べるひとときも私は大好きです。

西表島で拾い集めたもの→

ギンゴウカン(別名:ギンネム)マメ目ネムノキ科。

ギンゴウカン(別名:ギンネム)マメ目ネムノキ科。

琉球列島、小笠原諸島など熱帯・亜熱帯地域に分布。熱帯アメリカ原産。

白いぽんぽんが特徴的だったので写真を撮ってみました。丁度私が西表島に行った9月が開花時期だったのかあちこちで咲いていました。

|

| 街灯から飛び立つカンムリワシ |

西表島に来たからにはイリオモテヤマネコは見られなくとも、カンムリワシは見てみたいと思い、常に電信柱やとまっていそうな木や水田などを注意深く見ていましたが、なかなか見られず、地元の方に話を伺うことにしました。

そして、結構、朝方見られるよ、との情報で、早起きをして双眼鏡とカメラを携え、散策してみました。すると、見られました、見られました!堂々たる風貌のカンムリワシが。少しずつ近づくと、「奇妙なイキモノが近づいてくるゾ」という感じでしょうか、でもワシの威厳も保ちつつ(?)私たちのことをジィッと見ていました。

睨まれた私のほうはといえば、コチコチに緊張していました。でも、格好良くてその野性味あふれる風格に感動してしまいました。いつまでも瞼に焼きついています。

この日は、電柱に泊まっている姿を2度見かけました。ピィーピィーと甲高い声で鳴いている姿を5分近く眺める事が出来ました。西表島ではカンムリワシの鳴き方で天気などを予報したりしていたそうです。例えば、カンムリワシが木に止まり、ギィーギィーと鳴くとその日は天気が悪いとか、ピピィーという鳴き声が山々に響き渡ると晴れるなど。高木や電柱の一番上に止まって悠然と周りを見下ろすカンムリワシにはちょっとした天気の変化なども見えていたのでしょうか。

|

|

| サキシマキノボリトカゲ | アオスジアゲハ |

|

|

| ヒメシオマネキ | トビハゼ |

|

|

| セレベスコノハズク | リュウキュウハグロトンボ |

西表島では、カンムリワシの他にもいろいろな生き物たちに出会いました。

宿泊していた民宿にはホオグロヤモリが自分の家のように沢山いました。

お風呂に入ろうとすると壁や天上に張り付いていて、一緒にお風呂に入ってしまいました。夜になると、「ケケケケッ」と笑った様に鳴きます。ちょっとびっくりします!

また、マリュドゥ、カンピレーの滝を見に行く山中では、歩くたびにキシノウエトカゲ、サキシマキノボリトカゲ、イシガキトカゲ、サキシマカナヘビがカサコソと逃げていきます。

キノボリトカゲ、は角ばった顔にキョロンとした黒目をしておりとても愛嬌のある顔です。比較的良く見ることが出来ます。写真を撮ろうとすると、ポーズを決めているかのように、葉のてっぺんに良い感じで固まってくれました!

イシガキトカゲは国の天然記念物に指定されており、日本最大のトカゲです。体長が最大で39cmにもなるそうです。そのように大きな個体には出会いませんでしたが、やはり山道を歩いていると、この絶滅危惧種であるキシノウエトカゲに出会うことが出来ました。

マングローブの中をカヤックなどで探索していると、トビハゼやミナミコメツキガニ、シオマネキなどがわらわらいます。滝へ向かえば、アオスジアゲハ、ミカドアゲハ、ハグロトンボが水辺に集まっています。夜にはリュウキュウコノハズク(セレベスコノハズク)が存在感を現してきます。

その他に、モダマを拾ってみたいと思い、地元の方に情報を聞き、森の中へ入っていった時にサキシマハブに会ってしまいました。これには会いたくないですよね!

昼も夜も生き物の気配でいっぱいの西表島でした。