2009/5/24: 今日の礼拝から奏楽にパイプオルガンが用いられました。

![]() 礼拝の後の聖歌隊練習。

礼拝の後の聖歌隊練習。

2009/5/23:ボリス・ガルニエが帰国しました。

一度、神戸に立ち寄って、満里子とニノを伴ってフランスに帰国する予定です。

![]() 朝から気持ちよさそうに演奏する、マルク。

朝から気持ちよさそうに演奏する、マルク。

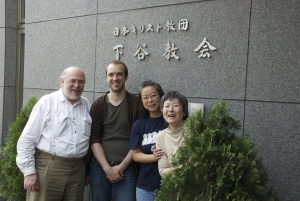

![]() 記念写真

記念写真

![]() 自分の仕事を感慨深く眺める。

自分の仕事を感慨深く眺める。

![]() 上野駅までお見送り。

上野駅までお見送り。

2009/5/22:オルガンの受け渡し。

今日、晴れてオルガンの受け渡しとなりました。

![]() 最終調整をするボリスとマテュー。

最終調整をするボリスとマテュー。

![]() 朝、屋根の上に昇るボリス。

朝、屋根の上に昇るボリス。

![]() 後ろのオルガンケースにトレリス状のパネルをはめていく。

後ろのオルガンケースにトレリス状のパネルをはめていく。

![]() 満足げなマルク。

満足げなマルク。

![]() 受け渡しの前に、アドバイザーの廣野先生に弾いていただきました。全ての音色、ストップを確かめます。

受け渡しの前に、アドバイザーの廣野先生に弾いていただきました。全ての音色、ストップを確かめます。

![]() このオルガンの組み立ての中心は彼、ボリスでした。

このオルガンの組み立ての中心は彼、ボリスでした。

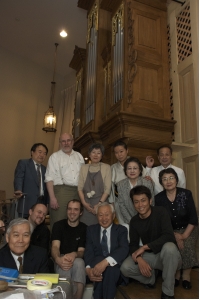

![]() みんなで記念写真。

みんなで記念写真。

![]() 上野精養軒に席を設け、鍵の譲渡が行われました。

上野精養軒に席を設け、鍵の譲渡が行われました。

![]() デザートのアイスクリームと記念撮影。

デザートのアイスクリームと記念撮影。

2009/5/22:風箱の掃除

最期の調整。

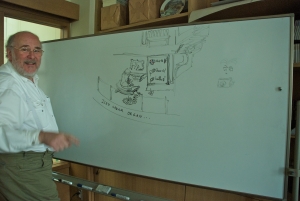

![]() ボリスの書いた落書き。「僕が作業を終えるまでは溶けないよ、その後はどうなるかわからないけど」とマルクは言っておりました。

ボリスの書いた落書き。「僕が作業を終えるまでは溶けないよ、その後はどうなるかわからないけど」とマルクは言っておりました。

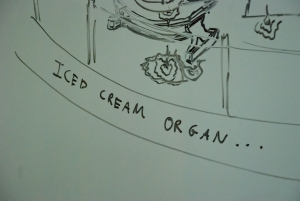

![]() アイスクリームオルガン。

アイスクリームオルガン。

![]() ミックス6'、チョコ4'、バニラ8'のストップ付き。

ミックス6'、チョコ4'、バニラ8'のストップ付き。

2009/5/21:風箱の掃除

最終工程として、風箱の中の空気弁を一つずつ取り外して清掃します。組み上げる際に風箱のダクトに落ちた埃を綺麗に取り除きます。

![]() ストップの取っ手にダボを埋め込む。

ストップの取っ手にダボを埋め込む。

![]() ストップの取っ手がついた。

ストップの取っ手がついた。

![]() 調律

調律

![]() これが鍵盤から繋がる空気弁、木製。パッキンは革製です。ここに強い空気圧が掛かります。パイプオルガンは温度と湿度の管理に気をつけなければならないと言われますが、当然ですね。

これが鍵盤から繋がる空気弁、木製。パッキンは革製です。ここに強い空気圧が掛かります。パイプオルガンは温度と湿度の管理に気をつけなければならないと言われますが、当然ですね。

![]() クリーニングと革の状態を見るために、空気弁を取り外す。

クリーニングと革の状態を見るために、空気弁を取り外す。

![]() 革の表面に付いているゴミを取っていく。

革の表面に付いているゴミを取っていく。

2009/5/20:ベルの取り付け。

ベルと星が取り付けられました。また各パイプの整音と平行して、細かい部品の取り付けが行われます。

![]() 作業に平行して、徐々に片付けが始まりました。

作業に平行して、徐々に片付けが始まりました。

![]() 今まで沢山のパイプが置かれていた2階エントランスもすっきりしました。うれしいような、寂しいような・・・・。

今まで沢山のパイプが置かれていた2階エントランスもすっきりしました。うれしいような、寂しいような・・・・。

![]() ベルとベルが鳴ると回る星の形の装飾。彫刻には22金の金箔が貼られています。

ベルとベルが鳴ると回る星の形の装飾。彫刻には22金の金箔が貼られています。

![]() この封筒には、メンテナンスに必要な重要書類が収められています。そして、オルガンケースの中に収められます。場所は秘密。

この封筒には、メンテナンスに必要な重要書類が収められています。そして、オルガンケースの中に収められます。場所は秘密。

![]() もう、完成間近。

もう、完成間近。

2009/5/15:整音

今週は忙しくて、あまり作業を見れないのですが、整音と平行してさまざまな細かい部品が付けられていました。

![]() 後ろのオルガンケースの天板が入りました。あと側面はトレリスによって仕切られるようです。

後ろのオルガンケースの天板が入りました。あと側面はトレリスによって仕切られるようです。

![]() 廣野先生が実際に弾いてみて、ガルニエと打ち合わせ。

廣野先生が実際に弾いてみて、ガルニエと打ち合わせ。

![]() 電源スイッチを作る航介。

電源スイッチを作る航介。

2009/5/13:整音

今日は整音と、鍵盤の重さを調整する装置の作成。

![]() 長さを調整するために切り取ったパイプの廃材を溶かして、錘を作ります。

長さを調整するために切り取ったパイプの廃材を溶かして、錘を作ります。

![]() 正面のパイプをマットに仕上げる。

正面のパイプをマットに仕上げる。

![]() こんな感じ。光沢ではなくマットに仕上げるのがガルニエの仕様。照明が当たったときに、均等に光を反射するため。

こんな感じ。光沢ではなくマットに仕上げるのがガルニエの仕様。照明が当たったときに、均等に光を反射するため。

![]() トレモロの調整をするマテュー

トレモロの調整をするマテュー

2009/5/9:整音

今日は土曜日、ビルダーの航介の結婚式。なので、午前中だけの作業になります。航介おめでとう!新しい家庭に主の祝福が豊かにあるよう、お祈りしています。

![]() アドバイザーの廣野先生が来られました。

アドバイザーの廣野先生が来られました。

![]() 木管と可変式のフタ。

木管と可変式のフタ。

![]() トランペット管。

トランペット管。

2009/5/8:整音

納得のいく音を作る為に工期が延期されました。ビルダーたちが朝早くから夜遅くまで、熱心に仕事に打ち込んでいる姿を見ているので、教会側は喜んで了承。といっても10日ほど。パイプは全て入りました。

![]() 打ち合わせ中。

打ち合わせ中。

![]() 水野さんもお疲れです。着工してから6週間が過ぎました。

水野さんもお疲れです。着工してから6週間が過ぎました。

![]() すでに深夜0時を回っています。

すでに深夜0時を回っています。

![]() 今週中に、全てのパイプ(トランペットを含めて)の唄口を開け、調整をしてオルガンケースの中に入れる予定のようです。その先の週にはに微調整が行われます。

今週中に、全てのパイプ(トランペットを含めて)の唄口を開け、調整をしてオルガンケースの中に入れる予定のようです。その先の週にはに微調整が行われます。

![]() チューナーを見ながらの調律作業。ボリスはオルガンケースの中です。

チューナーを見ながらの調律作業。ボリスはオルガンケースの中です。

2009/5/7:整音

オープンの木管の整音、音をそろえて切り、上に微調整用の可変するフタを付けます。

![]() 木管を切るマテュー

木管を切るマテュー

![]() 閉管、整音をしてからフタをしていきます。

閉管、整音をしてからフタをしていきます。

![]() 手伝いに来てくれた、みなちゃん。

手伝いに来てくれた、みなちゃん。

![]() 航介は今週の土曜日(二日後)に自分の結婚式です。準備は大丈夫かい?

航介は今週の土曜日(二日後)に自分の結婚式です。準備は大丈夫かい?

![]() 風箱内のバネ調整

風箱内のバネ調整

2009/5/5:下谷教会のオルガニストへの説明会

整音作業は一日も休みなく、朝7時から夜中まで続いています。今日は午後から下谷教会のオルガニスト向けの説明会が行われました。

![]() マルクが弾きながら一つずつのストップの説明をしてくれます。

マルクが弾きながら一つずつのストップの説明をしてくれます。

![]() みんな会堂に降りて、響きを聴いた後、質問の時間が取られました。

みんな会堂に降りて、響きを聴いた後、質問の時間が取られました。

![]() ボリスの奥さんの満里子さんとニノンちゃん。マルクはニノンの為に一曲弾いています。

ボリスの奥さんの満里子さんとニノンちゃん。マルクはニノンの為に一曲弾いています。

![]() 親子三代。

親子三代。

2009/5/3:ベルの取り付け

日曜日の礼拝の後、ベルが取り付けられました。休みなしですね。夜中の2時頃まで、作業が続けられていました。

![]() 風車でダクトからの風を受けて、ベルを回す。

風車でダクトからの風を受けて、ベルを回す。

![]() 風車のシャフト正面の金管には穴が開けられます。

風車のシャフト正面の金管には穴が開けられます。

2009/5/1:ゴールデンウイークも整音が続きます。

1064本のパイプ、内ミクスチャーが295本だそうです。それを一本一分唄口を開けて、切って長さを変えて、調律して、会堂でならして、また調律して、オルガンケースに組んで、他の管と音を重ねて、また調律して・・・・。

![]() 整音は根気のいる仕事です。でもこうして、命を吹き込んでいくのです。

整音は根気のいる仕事です。でもこうして、命を吹き込んでいくのです。

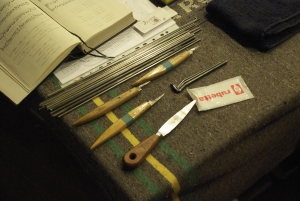

![]() 工具

工具

![]() 整音作業中のボリス。

整音作業中のボリス。

![]() トランペット管

トランペット管

2009/4/29:整音が続きます。

移動のため持ち込まれたポジティブ。

「弾いて良い?セッティングしてよ」By順子

・・・・無理です。

![]() ボリスは整音について、パイプの音を色に例えて説明してくれました。「画家がいろいろな色を重ねて一つの色を作るように、堅い管ややわらかい管、さまざまな形状の管を重ねて、会堂の響きにあった音にしていく」のだそうです。

ボリスは整音について、パイプの音を色に例えて説明してくれました。「画家がいろいろな色を重ねて一つの色を作るように、堅い管ややわらかい管、さまざまな形状の管を重ねて、会堂の響きにあった音にしていく」のだそうです。

![]() 錫と鉛の合金で作られた金管。特殊な比率(企業秘密??)。

錫と鉛の合金で作られた金管。特殊な比率(企業秘密??)。

![]() トウヒ材で作られた木管。

トウヒ材で作られた木管。

2009/4/28:一番大変なミクスチャーの整音が終わりました。

下谷教会の礼拝堂は形状も音響的にも複雑です。吹き抜け、講壇後ろは大理石。パイプオルガンの周囲は有効ボード。吹き抜けの側面はガラス、張り出したギャラリーという難しい条件なのです。ボリスはチャレンジと言っていました。でもマルク曰く、「この会堂のでの響きのイメージはもう出来ている」とのこと。心強いです。

![]() 内側のクロワッサン。

内側のクロワッサン。

![]() 唄口の調整。本当に微妙に手を加えるだけで、音が変わっていきます。特にミクスチャーは何度も、同じ作業を繰り返さないとならない、とのこと。

唄口の調整。本当に微妙に手を加えるだけで、音が変わっていきます。特にミクスチャーは何度も、同じ作業を繰り返さないとならない、とのこと。

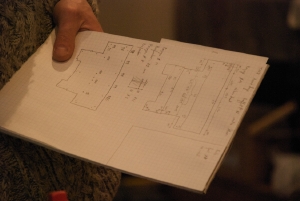

2009/4/27:パイプの取り付け、整音

木管パイプのデータシート。

![]() 木管パイプが出てきました。

木管パイプが出てきました。

![]() これはトランペットの共鳴管。

これはトランペットの共鳴管。

![]() はさまる航介、少し太った?

はさまる航介、少し太った?

![]() 80本以上の木管パイプ。

80本以上の木管パイプ。

![]() 唄口をヤスリで削ります。

唄口をヤスリで削ります。

![]() 吹いて音を出してみる。とても深い音。

吹いて音を出してみる。とても深い音。

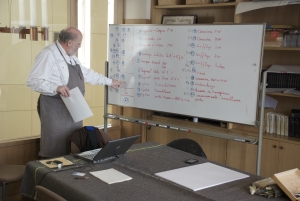

![]() スケジュール表。何もなければ後二週間で作業終了。

スケジュール表。何もなければ後二週間で作業終了。

![]() オルガンを試奏する水野さん。

オルガンを試奏する水野さん。

2009/4/24:パイプの取り付け、整音

作業は朝7時から、夜遅くまで続きます。この日は夜11時を超えました。

![]() 差し入れの夜食、チャンククッキーを譜面代に乗せて、作業にいそしむマルク。でも大好物はアイスクリーム。

差し入れの夜食、チャンククッキーを譜面代に乗せて、作業にいそしむマルク。でも大好物はアイスクリーム。

![]() オルガンケースの中に頭をつっこんで音を聞ける幸せ。

オルガンケースの中に頭をつっこんで音を聞ける幸せ。

2009/4/23:パイプの取り付け、整音

徐々に、パイプが収められていきます。

![]() パイプを切った後、ヘッドにフタを半田で付ける。

パイプを切った後、ヘッドにフタを半田で付ける。

![]() 完成品。

完成品。

![]() トランペット管が現れました。

トランペット管が現れました。

![]() 音を出して

音を出して

![]() 航介が調整。

航介が調整。

2009/4/22:パイプの取り付け、整音

即興で曲を弾きながら、音を確認していきます。

オルガンビルダーって前後のオルガンケースの間に入ったり、高いところに登ったり、狭い所に手を突っ込んで部品を取り付けたりしなければならないので、スリムで軽快でなければ出来ないんですね。マルクはぎりぎり、入れました。

![]() 唄口を刻む刃。

唄口を刻む刃。

![]() 計算表にあわせてミリ以下の単位でスリットを開けていく。

計算表にあわせてミリ以下の単位でスリットを開けていく。

![]() ガルニエ家の好物のアイスクリーム。太るよ・・・。

ガルニエ家の好物のアイスクリーム。太るよ・・・。

2009/4/21:パイプの取り付け、整音

整音作業

![]() パイプを切ります。

パイプを切ります。

![]() 唄口を開ける。

唄口を開ける。

![]() 鋸で切る。長さを調整して音の高さを変えます。

鋸で切る。長さを調整して音の高さを変えます。

![]() 音を出す。

音を出す。

2009/4/20:パイプの取り付け、整音

音を整えながら、パイプをケースに収めていく作業。

![]() パイプはまだ唄口が開けられていない状態で持ち込まれ、礼拝堂の響きに合わせて、一本一本唄口を開けていきます。楽器は会堂の一部なのです。ガルニエオルガンの職人気質を感じます。

パイプはまだ唄口が開けられていない状態で持ち込まれ、礼拝堂の響きに合わせて、一本一本唄口を開けていきます。楽器は会堂の一部なのです。ガルニエオルガンの職人気質を感じます。

![]() 実際に音を出しながらの整音作業。

実際に音を出しながらの整音作業。

![]() ケースに組み込んでから音を出してみる。

ケースに組み込んでから音を出してみる。

2009/4/17:パイプの取り付け

徐々にパイプが取り付けられます。

![]() 全て組み上げてから、この正面のパイプは、表面にモールの加工を施します。

全て組み上げてから、この正面のパイプは、表面にモールの加工を施します。

![]() 一本目のパイプが入りました。

一本目のパイプが入りました。

![]() 風路に使う管、やわらかいので、一本一本、形に合わせてくり抜いた木型に入れて運ばれてきました。

風路に使う管、やわらかいので、一本一本、形に合わせてくり抜いた木型に入れて運ばれてきました。

![]() 楽器の内側から見た正面パイプ。

楽器の内側から見た正面パイプ。

![]() 足鍵盤の取り付け。

足鍵盤の取り付け。

2009/4/16:パイプの取り付け

金管パイプをクロアッサンに取り付ける金具。

![]() 場所決め。

場所決め。

![]() 半田を溶かして。

半田を溶かして。

![]() バンダ付け。フラックスは天然素材。

バンダ付け。フラックスは天然素材。

![]() 完成。

完成。

![]() 手鍵盤の調整。

手鍵盤の調整。

![]() 一本一本、くり抜かれた型にはめ込まれ、梱包された、風路になるパイプ。鉛と少量のスズ、とてもやわらかい物です。

一本一本、くり抜かれた型にはめ込まれ、梱包された、風路になるパイプ。鉛と少量のスズ、とてもやわらかい物です。

![]() こういうパイプ。

こういうパイプ。

2009/4/15:パイプの取り付け

トラッカーの取り付けに平行して、パイプを取り付ける準備。

![]() すだれの様に見えるのは、手鍵盤のタッチを調整する部品。

すだれの様に見えるのは、手鍵盤のタッチを調整する部品。

![]() クロワッサン(パイプ固定するための部品)。

クロワッサン(パイプ固定するための部品)。

2009/4/14:さらにトラッカーの取り付け

ようやくパイプの梱包が解かれました。

![]() やわらかいので、慎重に扱われます。

やわらかいので、慎重に扱われます。

![]() とにかく本数が多いです。

とにかく本数が多いです。

![]() ストップの調整。

ストップの調整。

2009/4/13:トラッカーの取り付け

モーターが動きました。三相200Vから、インバーターを介してモーターへ。十分な風量があること。安定していること、何より静かなこと。

![]() 思案中の3人

思案中の3人

![]() まだ手鍵盤に、何もつながっていない。

まだ手鍵盤に、何もつながっていない。

2009/4/11:今日は休み。教会はイースターの準備

基本的に土日は作業がありません。

![]() 手鍵盤、ローラーボード、ストップアクションの部品。

手鍵盤、ローラーボード、ストップアクションの部品。

![]() 耳の仮付け。

耳の仮付け。

2009/4/10:手鍵盤がつきました。

手鍵盤、オルガンケースのパネル取り付け。

![]() 手鍵盤。

手鍵盤。

![]() パネル。釘ではなく、ダボとカギで取り付ける。メンテナンスと調律のため、着脱できるように作ってあります。

パネル。釘ではなく、ダボとカギで取り付ける。メンテナンスと調律のため、着脱できるように作ってあります。

![]() ふいごに風を送るモーター。

ふいごに風を送るモーター。

![]() 工具。

工具。

2009/4/9:金管のオルガンケースの取り付け。

今日からマテュー・ガルニエも加わりました。

![]() 夜まで続く調整。

夜まで続く調整。

![]() 前面のオルガンケース。良質な楢材を使っています。

前面のオルガンケース。良質な楢材を使っています。

![]() ストップの取り付け

ストップの取り付け

![]() セドリックは、「私は決して疲れることはない」と言っていたけど、本当かな。

セドリックは、「私は決して疲れることはない」と言っていたけど、本当かな。

![]() 楽器と言うより、家の様。

楽器と言うより、家の様。

![]() マテュー・ガルニエ

マテュー・ガルニエ

2009/4/8:電気関係と細部の調整。

さらに、多くの細かいパーツが取り付けられました。

![]() アンカーのカバー

アンカーのカバー

![]() 足下ライト。

足下ライト。

![]() パイプオルガンが完成した後、演奏の様子をプロジェクターで会堂の壁面に撮すことが出来るか、の実験。(これが下谷教会サイドの仕事です。)

パイプオルガンが完成した後、演奏の様子をプロジェクターで会堂の壁面に撮すことが出来るか、の実験。(これが下谷教会サイドの仕事です。)

2009/4/7:トラッカーの取り付け。

鍵盤、ストップからつながるトラッカーが取り付けられました。一本ずつ手作りです。

![]() オルガンケースと壁の固定

オルガンケースと壁の固定

![]() 鍵盤の取り付け。

鍵盤の取り付け。

2009/4/6:上野公園の桜。

桜が満開になりました。

![]() 鍵盤の完成。鍵には椿油を塗って仕上げます。

鍵盤の完成。鍵には椿油を塗って仕上げます。

![]() 足鍵盤も完成。

足鍵盤も完成。

![]() 足鍵盤からつながる、木管の風箱。

足鍵盤からつながる、木管の風箱。

2009/4/3:風を送るモーターの設置。

東京電力の榧野さんに来ていただき、電源の確認をしました。

![]() フットペダルをワックスを塗り、

フットペダルをワックスを塗り、

磨いた後、ペダル一つ一つにハンドメイドのバネを入れていく。

![]() セドリック・パトワ

セドリック・パトワ

![]() アンカーボルトを切る。

アンカーボルトを切る。

![]() 正確で緻密な作業。

正確で緻密な作業。

![]() フットペダルと木管をつなぐローラーボードの取り付け。

フットペダルと木管をつなぐローラーボードの取り付け。

2009/4/2:オルガンケースの固定

壁のコンクリート部分に穴を開け、接着剤を流し込み、

アンカーボルトを打ち込みます。

![]() 床面にもアンカーボルトを打つ。

床面にもアンカーボルトを打つ。

![]() 順子先生はのぞき見。

順子先生はのぞき見。

![]() 設計図を見て作業工程を思案するマルク。

設計図を見て作業工程を思案するマルク。

2009/4/1:基礎工事

筐体を仮止めして、全体が水平になるように、測定します。

![]() 水平を計ります。

水平を計ります。

![]() こんな感じ。なんとギャラリーの前後で9ミリの段差があることが判明。

こんな感じ。なんとギャラリーの前後で9ミリの段差があることが判明。

![]() 助手の航介氏。

助手の航介氏。

![]() アドバイザーの廣野嗣雄氏の来訪。

アドバイザーの廣野嗣雄氏の来訪。

2009/3/31:建て込み開始。

2階ギャラリーの手すりのリフォームとパイプオルガンの基礎工事。

![]() こんな感じ。

こんな感じ。

![]() オルガンの心臓部。

オルガンの心臓部。

![]() 部品に蜜蝋ワックスを塗ります。磨くと光沢が出るそうです。

部品に蜜蝋ワックスを塗ります。磨くと光沢が出るそうです。

![]() 鍵盤部分。白鍵はツゲ、黒鍵は黒檀。

鍵盤部分。白鍵はツゲ、黒鍵は黒檀。

![]() 手前にいるのが、設計図を覗くガルニエ氏。

手前にいるのが、設計図を覗くガルニエ氏。

![]() オルガンの設計図。

オルガンの設計図。

![]() ネジうちは電動工具ではなく、手でやらないと、微妙な感覚がわからない。と言ってました。

ネジうちは電動工具ではなく、手でやらないと、微妙な感覚がわからない。と言ってました。

2009/3/30:パイプオルガン機材搬入

約2.8tの機材がフランスの工房から届きました。天気は快晴。

30日早朝、成田からユニック付きエアサス車で運搬されました。

![]() 大きなコンテナ4つを含め、7つの荷物。

大きなコンテナ4つを含め、7つの荷物。

![]() トラックから下ろすのも一苦労。ジャッキがあれば便利。

トラックから下ろすのも一苦労。ジャッキがあれば便利。

![]() かなりな重量。

かなりな重量。

![]() とりあえず、教会のラウンジに搬入。

とりあえず、教会のラウンジに搬入。

![]() コンテナを開封。特殊なネジで厳重に梱包されています。

コンテナを開封。特殊なネジで厳重に梱包されています。

![]() ボリス・ガルニエ。

ボリス・ガルニエ。

![]() ちょうど教会で中高生キャンプをしていたので、子供たちが起きてきた。

ちょうど教会で中高生キャンプをしていたので、子供たちが起きてきた。

![]() 風箱の中のエアバルブ、ものすごい緻密な加工、しかも木製。

風箱の中のエアバルブ、ものすごい緻密な加工、しかも木製。

![]() 今後のたて込み日程について、会議中。

今後のたて込み日程について、会議中。

2009/3/24:ヨハネスオルガンの移動。

今まで教会の奏楽を担ってきたヨハネスオルガンを、2階ギャラリーから礼拝堂に移動しました。

![]() 楽器専門の運送会社の方々。

楽器専門の運送会社の方々。

![]() 1階礼拝堂の左側に設置します。パイプオルガンが完成するまで、ここで奏楽が行われます。

1階礼拝堂の左側に設置します。パイプオルガンが完成するまで、ここで奏楽が行われます。

2009/3/13:パイプオルガン搬入最終打ち合わせ。

ついに、3月30日よりパイプオルガンの組み立てが始まります。今日はマルク・ガルニエ(Marc Garnier)と、会堂を設計したボーリス設計事務所の中山陸幸さんが来て、オルガンの入る二階ギャラリーの寸法の最終確認をしました。

![]() 筐体寸法の打ち合わせ。

筐体寸法の打ち合わせ。

![]() 1平方あたり1㌧の荷重に耐える高さ6メートルの2階ギャラリー。ここにパイプオルガンが据え付けられます。

1平方あたり1㌧の荷重に耐える高さ6メートルの2階ギャラリー。ここにパイプオルガンが据え付けられます。

![]() JOHANNUS ORGAN。もう少しがんばってください。

JOHANNUS ORGAN。もう少しがんばってください。

![]() 最近はオルガンの設計もCADです。

最近はオルガンの設計もCADです。

Top

Top 前のページへ

前のページへ